Mit Einführung der Bundesliga änderte sich einiges für die Bundesliga-Vereine und die Spieler. Ermittelten vorher die acht besten Mannschaften aus fünf Oberligen mit 74 Mannschaften den Deutschen Meister in einer sechswöchigen Endrunde im Frühjahr bis zum Endspiel, so spielten auf einmal 16 Mannschaften von August bis Mai eine neunmonatige Meisterschaftsrunde mit Hin- und Rückspielen aus. Die beiden letzten Mannschaften stiegen in eine je nach Verbandszugehörigkeit fünf neugeschaffene Regionalligen ab, in der sich jetzt 88 Vereine versammelten. Die Spieler verdienten auf einmal, statt maximal 400 DM im Monat, 1.200 DM und mussten neben dem Fußballer-Dasein nicht mehr ausdrücklich zusätzlich auch noch einem bürgerlichen Beruf nachgehen. Dennoch machten viele Spieler in den ersten Jahren davon noch rege Gebrauch, denn nicht jeder war finanziell so gut aufgestellt wie die Spitzenspieler. Diese konnten nämlich, im Vergleich zu einem durchschnittlichen Bundesliga-Profi, leicht auf das doppelte Salär kommen.

Haupteinnahmequelle der Vereine waren die Zuschauereinnahmen. Ein Bundesligist ohne Nationalspieler benötigte einen kalkulierten Zuschauerschnitt von ca. 15.000 Zuschauern pro Spiel, ein Verein mit fußballerischen Hochkarätern im Kader gar 25.000 Besucher pro Heimspiel. Weitere Einnahmequellen gab es praktisch nicht. Sponsoreneinnahmen wurden – wenn überhaupt – in Form von reichen Mäzenen im Verein generiert, Fernsehgelder gab es noch nicht und auch die Ausrüster zahlten kein Geld. Im Gegenteil. Die Vereine kauften ihre Trikots, Trainingsbekleidung, Bälle und andere benötigte Trainings-Utensilien noch schön brav bei einem lokalen Sporthändler vor Ort ein und wählten dabei im Normalfall die Spielkleidung aus dem Fachkatalog der unterschiedlichen Anbieter aus. Treu war man dabei nur dem Händler, der meist im Auftrag des Vereins die besten Angebote zusammenstellte und dabei auch nicht davor zurückschreckte, die Trikotproduzenten beim Einkauf der Waren gegeneinander auszuspielen. Manchmal kam es sogar dazu, dass ein Händler die Trikotmodelle des einen Herstellers von einem anderen „nachbauen“ ließ. Nicht selten wurde sogar während einer Saison in Trikotsätzen verschiedener Ausrüster gespielt. In den Trikotgeschichten in diesem Buch tauchen viele solcher Beispiele auf. Auf den folgenden Seiten werden die Trikotfabrikanten vorgestellt, die mit Beginn der Bundesliga bzw. in den darauffolgenden Jahren die Bundesliga-Vereine mit ihren Produkten versorgt haben. Die meisten Hersteller existieren bis heute, einige haben ihren Unternehmensschwerpunkt von Textilien auf andere Branchen verlegt und der eine oder andere ist vollkommen von der Bildfläche verschwunden.

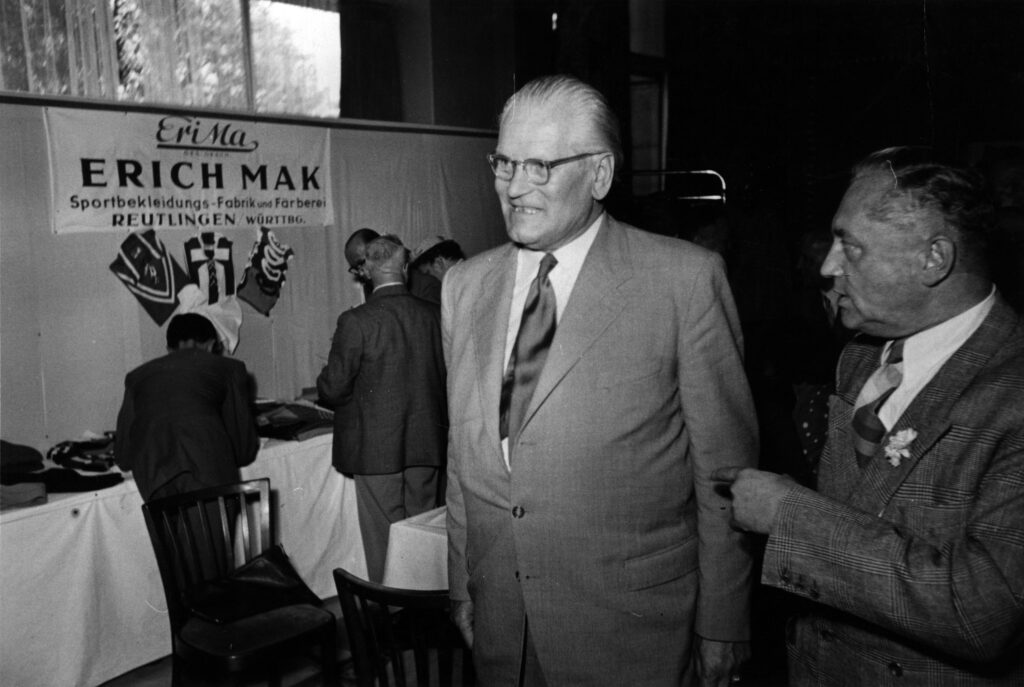

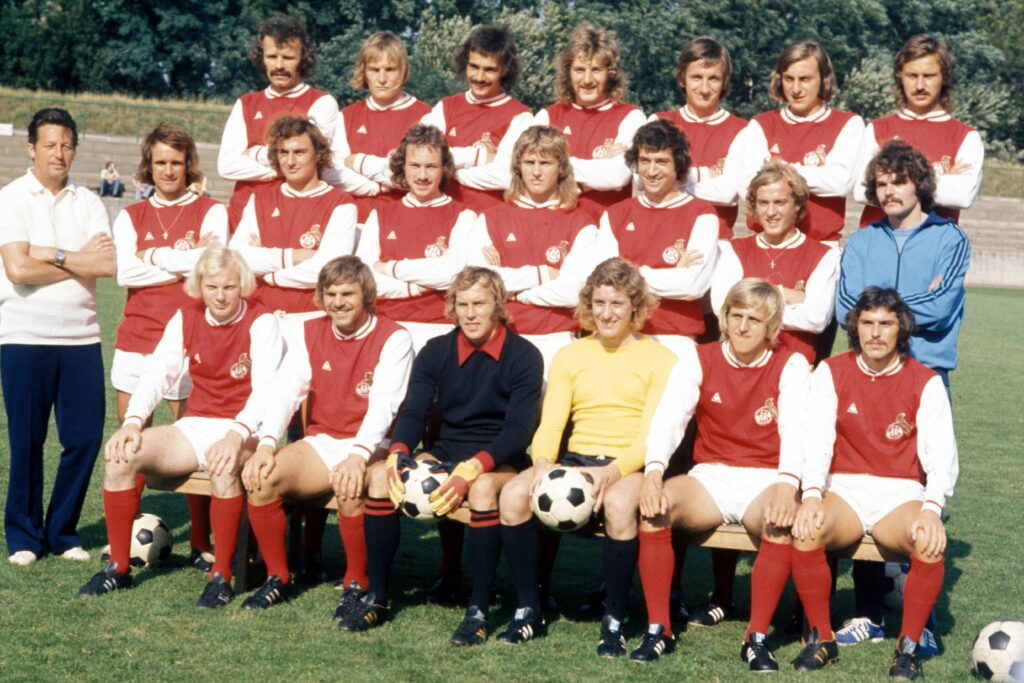

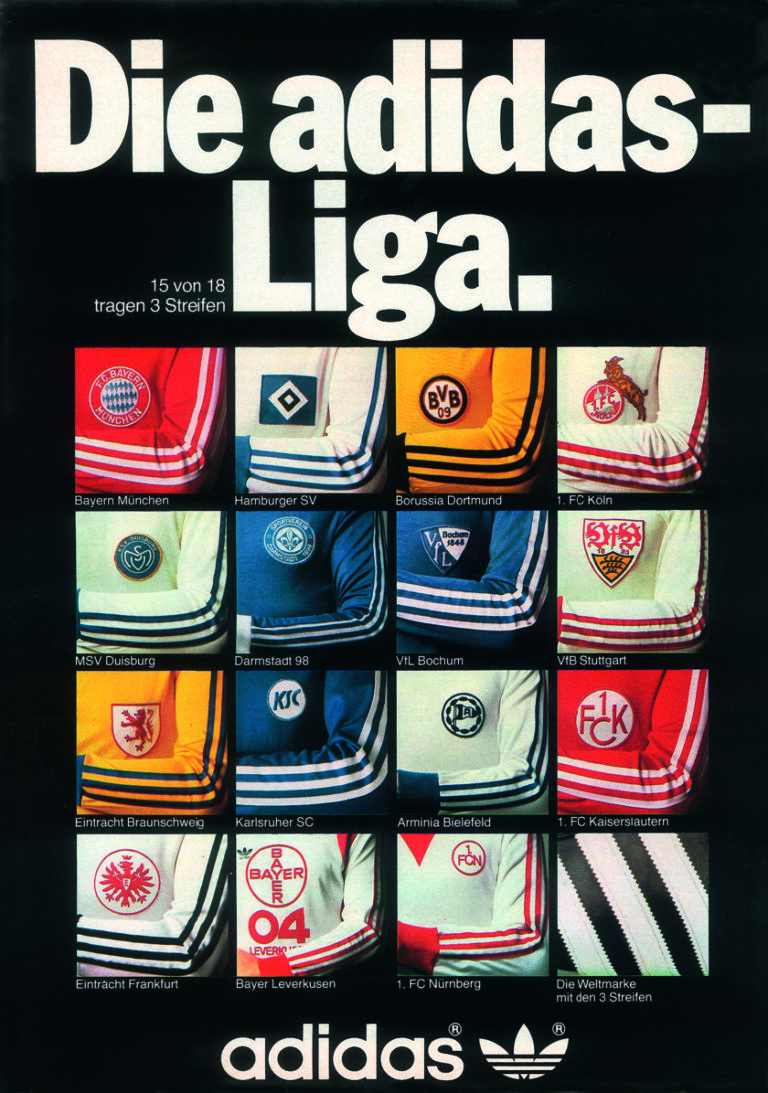

Als Schuhproduzent schon von Anfang an in der Bundesliga vertreten. Im Trikotbereich wurde Adidas jedoch erst ab Mitte der Siebziger Jahre aktiv, u.a. mit der Unterstützung von Herstellern wie Georg Schwahn aus Süssen oder Erik Mak aus Reutlingen, die für Adidas Trikots und andere Sportbekleidung produzierten. Der FC Bayern war der erste Klub, der im Oktober 1973 mit den drei Streifen auflief. 1976 übernahm Adidas Erima und damit auch deren bestehenden Partnerschaften mit zahlreichen Bundesligisten.

Mehr zu den Anfängen von Adidas als Ausrüster in der Bundesliga in der Hintergrundgeschichte Die Herzogenauracher drücken der Liga ihren Stempel auf. Ebenfalls dem Buch Bundesliga-Trikots von 1963 bis heute entnommen.

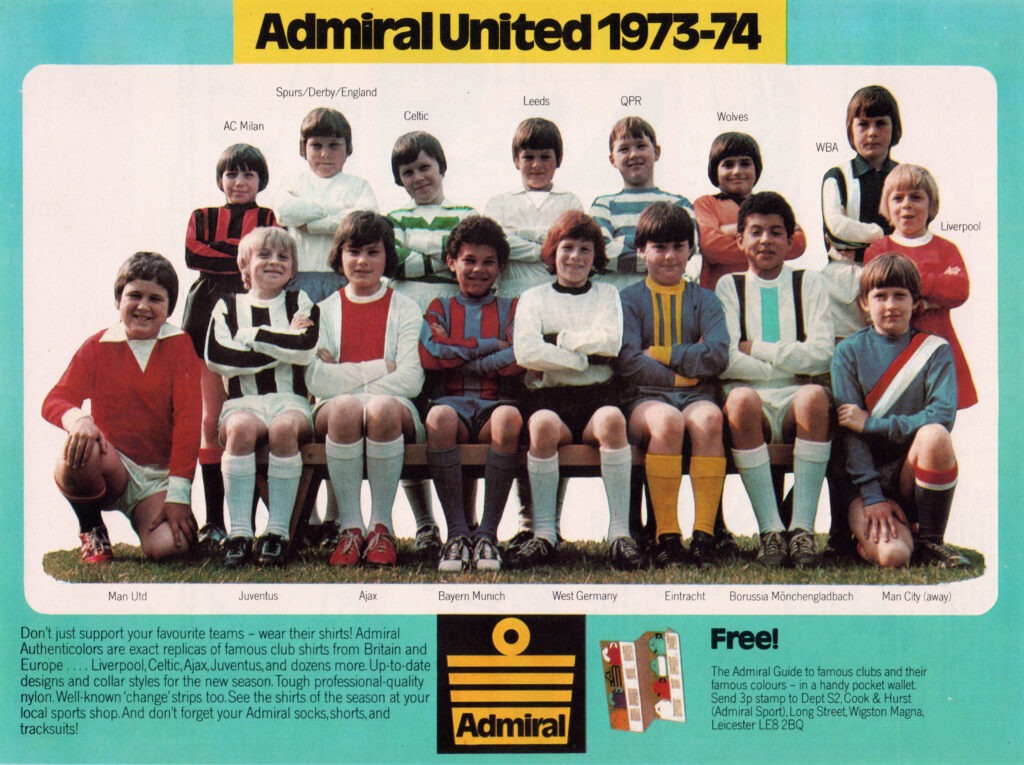

1914 wurden von dem in der Region Leicester angesiedelten Unternehmen Cook & Hurst Ltd. unter dem Markennamen Admiral diverse Unterhosenlinien vermarktet. Erst 1966, nach dem Gewinn der Fußball-Weltmeisterschaft im eigenen Land, wendete man sich der Produktion von Sportswear zu. 1970 bietet der neue Eigentümer von Cook & Hurst, Bert Patrick, den englischen Fußball-Klubs erstmals individuell gestaltete Trikots an. Admiral wird damit zu einem der Pioniere im Merchandising und produzierte die ersten Replica-Trikots für die Fans, der von ihnen gesponserten Klubs und der englischen Nationalmannschaft.

1974 kaufte sich mit Admiral erstmals ein Ausrüster als offizieller Ausstatter beim englischen Verband ein, zuvor hatte sich die FA immer aus freien Stücken und ohne finanzielle Gegenleistung für Umbro als Ausstatter entschieden. Daraus resultierend erschien nun zum ersten Mal auch das Ausrüsterlogo auf den Trikots der Three Lions. Zur Saison 1976/77 kam Admiral nach Deutschland und stattete für zwei Jahre Eintracht Frankfurt aus. Der extra nach Deutschland entsandte Vertriebsmanager versuchte weitere Klubs für Admiral zu gewinnen, was jedoch scheiterte. Und während Admiral die Bundesrepublik nach nur kurzer Zeit schon wieder verließ, baute das Unternehmen die Anzahl seiner Teams auf der Insel und in anderen Ländern stetig weiter aus. Doch das Wachstum forderte seinen Preis und so ging Admiral 1982 Pleite. Nach mehreren Verkäufen an internationale Investoren, kehrten die Markenrechte an Admiral für Europa, Nordafrika und den Mittleren Osten kürzlich wieder nach England zurück und das neue Management arbeitet an einem Comeback.

Mehr zu den Admiral-Jahren bei der Eintracht findet ihr meinem Buch Das Eintracht Frankfurt Trikot von 1899 bis heute (zusammen mit Boris Möller und Stephan Reich). Die ganze Geschichte von Admiral erzählt Andy Wells in seinem ausgezeichneten Buch Get shirty – The Rise & Fall of Admiral Sportwear.

Im Jahr 1948 kamen Bruno Palme und seine Familie als Nachkriegsvertriebene von Haslau in der Tschechoslowakei nach Glashütten bei Bayreuth. In seiner alten Heimat hatte Palme schon eine Textilfabrik betrieben, die er jetzt an neuer Stelle wiederaufbaute. Neben seiner Familie halfen auch viele ehemalige Mitarbeiter mit, die für ihn schon in Haslau gearbeitet hatten. Das Unternehmen wuchs schnell. Palme konzentrierte sich von Anfang an auf Trikotagen für die unterschiedlichsten Sportarten. In den umfangreichen Produktkatalogen fanden sich neben Trikots für Fußball, Handball, Basketball auch Ballettanzüge, Gymnastikanzüge, Schuluniformen oder Turnanzüge wieder. Bis zu 75 Näherinnen arbeiteten in der Hochphase zwischen 1965 und 1980 im Akkord und teilweise in drei Schichten für das Unternehmen.

In der Bundesliga spielten in den 60er und 70er Jahren zahlreiche Klubs in Palme-Trikots. Der TSV 1860 München (1966), Eintracht Braunschweig (1967) und der FC Bayern München (1969) wurden innerhalb einer Zeitspanne von vier Jahren in Palme-Trikots Deutscher Meister. Darüber hinaus spielten Hannover 96, Borussia Dortmund, Werder Bremen oder Eintracht Frankfurt in den ersten Bundesligajahren ebenfalls mit den Trikots aus Glashütten. Mitte der 70iger Jahre begann Palme mit der Produktion für Puma und produzierte im Auftrag der Herzogenauracher u.a. Trikots für Borussia Mönchengladbach, Fortuna Düsseldorf und Hertha BSC. Doch mit dem Einzug der Polyestertrikots begann die Verlagerung der Puma-Produktion ins Ausland und die Nachfrage sank. Von einst über 100 Mitarbeitern blieben nur noch ca. 20 übrig, Mitte der Achtziger Jahre war Palme aus dem Fußballgeschäft so gut wie raus und produzierte fortan Eishockeytrikots für diverse Bundesligateams. Heute gehört das Unternehmen, das aus erblichen Gründen nicht mehr unter dem Namen Bruno Palme firmiert, sondern unter Die Trikotfabrik, dem Patenkind des Unternehmensgründers, Christian Kurrent. Dieser spezialisierte sich mit dem Aufkommen des Retro-Trikotbooms zur Fußball-WM 2006 auf die originalgetreue Nachproduktion von Trikots aus den 50iger bis 70iger Jahren. Das Angebot bestand bis Oktober 2019, dann stellte Kurrent die Produktion endgültig ein. Der Münchner Unternehmer und Trikotsammler Georg Mooshofer übernahm die Markenrechte lagerte die Produktion auf verschiedene Standorte aus. Die Marke hat ihren Sitz heute in Dorfen in der Nähe von München, wo Entwicklung der Schnitte, die Recherche und die Veredelung der Trikots abgewickelt werden. Unter www.palme-trikots.de können Vereine, Film-Produktionsgesellschaften oder andere Interessierte sich Retro-Trikots herstellen lassen. So hat der neue Inhaber unter anderem die Trikots für den Sky-Film Der Kaiser oder die RTL-Serie Gute Freunde – der Aufstieg des FC Bayern produziert.

1936 übernimmt der 35-jährige Diplom-Kaufmann Erich Mak die im Jahr 1900 von Remigius Wehrstein in Reutlingen gegründete Sportbekleidungsfabrik R. Wehrstein & Co. 35 Mitarbeiter produzieren neben Sporttextilien, Fußballtrikots (damals noch Fußballjacken genannt) sowie Berufsbekleidung in Form von Arbeitsanzügen, Krawatten und Mänteln. Nach dem Krieg kommt es zum kompletten Neuanfang. 1950 kommen zum bekannten Sortiment u.a. auch Badeanzüge, Bikinis und Skihosen hinzu. 1951 benennt der Inhaber sein Unternehmen in ERIMA um und baut es weiter aus. 1960 zählt das Unternehmen schon 70 Mitarbeiter und produziert auf zwei Stockwerken Trikots, Ski- und Reithosen. Erich Mak stattet über den Sportfachhandel zahlreiche Bundesliga-Klubs aus. Das Standardpaket für die Vereine umfasste dabei zu Beginn je zwei Trikotsätze, Hosen, Torwartpullis, Stutzen und Strümpfe. Geldzuwendungen und Verträge gab es seinerzeit noch nicht. Anfang der 70iger Jahre wuchsen die Ausrüstungszuwendungen auf bis zu acht Trikotsätze je Verein an. Zu den ausgestatteten Klubs zählen u.a. Schalke, Stuttgart, Bayern München, Karlsruhe, Bochum, Braunschweig, Saarbrücken, Kaiserslautern und der Hamburger SV. Auch die Fußball-Nationalmannschaft spielte von 1962 bis 1978 in Erima-Trikots und wurde im Jahr 1974 darin Fußball-Weltmeister. Neben den Fußballern trugen zudem die deutschen Olympia-Teilnehmer von Rom (1960) bis München (1972) Sportbekleidung aus Reutlingen. 1976 erwirbt Adidas das mittlerweile auf 600 Mitarbeiter angewachsene und hochrentable Unternehmen. Trotz der Übernahme durch Adidas ist Erima auch in der Bundesliga weiterhin am Ball. Dank speziell ausgehandelter Verträge treten einige Teams wie der VfB Stuttgart, 1.FC Köln oder 1.FC Kaiserslautern im wöchentlichen Wechsel mal in Adidas, mal in Erima-Trikots an. Die Gewinne des Unternehmens stammten jedoch hauptsächlich aus der Textilproduktion für Adidas. Mit der Verlagerung der Adidas-Produktion nach Asien verliert die Marke Erima an Bedeutung im Konzern, rutscht anschließend in die Verlustzone und muss saniert werden. 1996 beginnt der Manager Wolfram Mannherz seine Tätigkeit bei Erima, wird zwei Jahre später dessen Geschäftsführer und im Jahr 2000 zum 100-jährigen Jubiläum Anteilseigner des Unternehmens. Fünf Jahre später erwirbt Mannherz im Rahmen eines „Management Buy Outs“ die restlichen Anteile und ist von nun an alleiniger Firmeninhaber. Als Boss richtet er das Geschäft nun komplett auf Teamsport aus, nimmt in den kommenden Jahren zahlreiche hochrangige Teams verschiedenster Sportarten unter Vertrag und kehrt 2012 mit dem Einstieg beim 1.FC Köln in die Fußball-Bundesliga zurück.

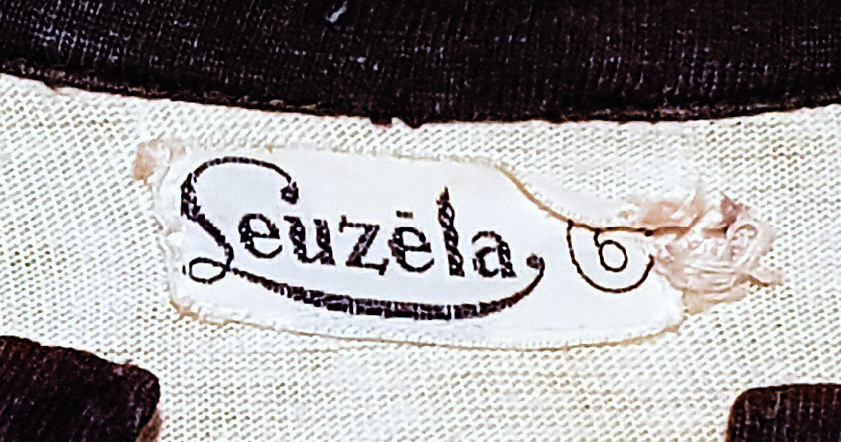

In Leuzēla-Trikots der Textilfabrik G. & A. Leuze aus Pfullingen bei Reutlingen wurde die Deutsche Fußball- Nationalmannschaft 1954 in Bern Fußball-Weltmeister und trug auch bei der WM 1958 erneut Trikots aus dem Hause Leuze. In den fünfziger Jahren und auch zu Beginn der Bundesliga-Zeit werden Vereine wie Borussia Dortmund, 1.FC Kaiserslautern, VfB Stuttgart, Werder Bremen und der HSV ausgestattet. In welchen Jahren genau und wie lang lässt sich leider nicht mehr genau rekonstruieren. Auch nicht, wie es zu dem „Markennamen“ Leuzēla kam, der auf eine erfolgreiche internationale Ausrichtung der Sporttrikotagen hindeutet. Die Historie des Unternehmens selber ist da etwas einfacher. Es existieren zwei Familienzweige mit dem Namen Leuze, dessen Wege sich nach ca. zwanzig gemeinsamen Jahren im Jahre 1877 trennten. Nach dem frühen Tod von Johann Georg Leuze führte dessen Witwe und vier Söhne die erst ein Jahr zuvor erworbene Baumwollspinnerei Zenneck u. Co. in Urach, unter dem bereits 1866 eingeführten Namen G. & A. Leuze weiter. Der Bruder von Johann Georg, Christoph Adolf Leuze, hingegen übernahm das ursprüngliche Stammwerk in Unterlenningen und benannte es in C.A. Leuze um. Später zog C.A. Leuze nach Owen, Teck um und erwuchs dort über die nächsten Jahrzehnte zur Unternehmensgruppe Leuze mit den Bereichen Textil, Maschinenbau und Elektronik. Aus Leuze Electronic wurde gar ein Technologie- und Innovationsführer in der Optosensorik. Der Uracher Familienzweig von G. & A. Leuze übernahm im Jahr 1911 eine leerstehende Fabrik in Pfullingen und richtete dort eine der ersten Automaten-Webereien ein. 1925 erfolgte mit der Übernahme der Wirkerei Daniel Braun der Einstieg in die Produktion von Sporttrikotagen. Neben der Sportbekleidung stellte das Unternehmen auch Hemden, Schürzen und Bettwäsche her, die man direkt an den Handel verkaufte. 1975 wurde die Abteilung von Sportbekleidung an den ebenfalls in Pfullingen ansässigen Wettbewerber Erima verkauft, der auch Gebäude der Firma Leuze angemietet hatte. Heute ist das Unternehmen G. & A. Leuze vor allem auf die Verpachtung seiner Industrie- und Gewerbeimmobilien spezialisiert. Darüber hinaus betreibt es noch zwei eigene Wasserkraftwerke.

Die Marke und das Unternehmen Hummel haben deutsche Wurzeln. 1923 wurde es in Hamburg von den Gebrüdern Albert und Michael Ludwig Messmer gegründet. Albert Messmer stellte, als einer der Ersten, Fußballschuhe mit Stollen her. Seinen Markennamen, der an den Hamburger Traditionsgruß Hummel, Hummel – Mors, Mors angelehnt war, erhielt das Unternehmen jedoch erst in den dreißiger Jahren. 1956 übernimmt der Schuhfabrikant Bernhard Weckenbrock das inzwischen in Hummel-Hummel benannte Unternehmen, verlegt den Sitz nach Kevelaer an den Niederrhein und verkürzt den Unternehmens-Namen schlicht auf Hummel. Zudem brachte er die markanten, hintereinander angeordneten Winkel als Markenzeichen auf alle Textilien. 1974 erwarben die beiden dänischen Handball-Nationalspieler Jørgen Vodsgaard und Max Nielsen die Lizenzrechte für Dänemark. 1980 übernahmen sie Hummel ganz. Aus einem deutschen Unternehmen wurde ein Dänisches. In der Bundesliga stattete Hummel in den Siebziger Jahren u.a. Rot-Weiss Essen (73-77), MSV Duisburg (74-77), Wuppertaler SV (74/75), Bayer Uerdingen (75/76) und Werder Bremen (76-78) aus. Heute gehört Hummel zur dänischen Thornico Group, kehrte 2013 als Ausrüster der SpVgg Greuther Fürth und des FC St. Pauli in die zweite Liga zurück. Mit Beginn der Saison 2016/17 kehrten die Dänen mit dem SC Freiburg wieder in die Bundesliga zurück und statten mittlerweile mit dem SV Werder Bremen und 1.FC Köln weitere Erst- und Zweitligisten aus.

1882 von Emile Camuset in L’Aube in der Champagne gegründet, beginnt dieser früh Sporttrikots, vor allem für den Radsport, herzustellen. 1951 wird LeCoq Sportif offizieller Partner der Tour de France, 1958 trägt die französische Fußball-Nationalmannschaft bei der WM in Schweden deren Jerseys. 1966 startet eine enge Zusammenarbeit mit Adidas. Diese wird vor allem von Horst Dassler, Sohn von Firmengründer Adi Dassler, vorangetrieben, der im Elsass quasi ein Paralleluniversum zum Herzogenauracher Mutterhaus aufbaut. 1974 übernimmt Horst Dassler LeCoq Sportif komplett. In der Zeit zwischen 1973 und 1976 spielte der 1.FC Köln in der Bundesliga in Trikots mit dem gallischen Hahn im Logo. Es blieb das einzige Intermezzo der Franzosen in der Bundesliga, was vor allem auf familienpolitische Gründe zurückzuführen war. Denn Horst Dassler hatte LeCoq Sportif heimlich und unbemerkt von seiner Familie in Deutschland international immer weiter ausgebaut, hielt sich aber aus strategischen Gründen im deutschen Heimatmarkt mit der weiteren Expansion zurück. Denn von der Familie in Herzogenaurach sollte keiner erfahren, wie viel Macht und Einfluss er über die Franzosen in Wirklichkeit besaß. Denn auch in England hatte Dassler eine Dependance aufgebaut, sich in der Nähe von Manchester befand und sukzessive immer mehr englische Teams mit LeCoq Sportif-Trikots ausstattete. Die Marke behielt, trotz des frühen Todes von Horst Dassler im Jahr 1987 und einem damit verbundenen Eigentümerwechsel, sein gutes Standing in England bei und stattete ab Ende der 90er Jahre bis 2012 erneut zahlreiche Premier League Klubs aus.

Puma hat seine Wurzeln, wie der Stadtnachbar aus Herzogenaurach, als Schuhhersteller. Textilien spielten Anfangs noch eine untergeordnete Rolle. Erst ab 1967 fingen andere Unternehmen an, im Auftrag von Puma Sportkleidung zu produzieren – anfangs vor allem Trainingsanzüge. Auf den Trikots erschien die springende Katze erst ab der Saison 1976/77 regelmäßiger, aber auch nicht immer auf den Trikots. Produziert wurden die Puma-Trikots u.a. von G. & A. Leuze, Bruno Palme oder von der Format Sportbekleidung in Albstadt. Hosen und die Torwartbekleidung ließ Puma z.B. von der Wilhelm Feller GmbH aus Wuppertal anfertigen, die – unter dem Namen Allround – auch in den Puma-Katalogen auftauchten.

Mehr zu den Anfängen von Puma als Ausrüster in der Bundesliga in der Hintergrundgeschichte Die Herzogenauracher drücken der Liga ihren Stempel auf. Ebenfalls dem Buch Bundesliga-Trikots von 1963 bis heute entnommen.

Die englische Fußball-Traditionsmarke wurde 1924 von den HUMphrey BROthers Harold und Wallace in der Nähe von Manchester gegründet. 1966 gewann die englische Nationalmannschaft in Umbro-Trikots den Weltmeistertitel. Zudem spielten 85% aller Klubs in der ersten englischen Liga in Umbro-Trikots. Das Unternehmen wurde ab Mitte der Sechziger Jahre auch in Deutschland aktiv, bekannt sind vor allem die legendären Flutlichttrikots, die Borussia Dortmund ab 1963 im Europapokal trug. Auch die 1968er-Meistermannschaft des 1.FC Nürnberg wurde von Umbro ausgestattet. Ab Anfang der Siebziger liefen Klubs wie Schalke, Gladbach, Kaiserslautern oder Duisburg sporadisch für ein paar Spiele in Umbro-Trikots auf, ehe es zwischen 1974 und 1976 zu einer ersten festen Partnerschaft mit dem Hamburger SV kam. Danach wurde es jedoch ruhig um die Marke mit dem Diamanten-Logo. Erst ist den Neunziger Jahren kehrte Umbro massiv in den deutschen Profi-Fußball zurück und hatte mit Fortuna Düsseldorf (94-99), SV Meppen (92-94), SG Wattenscheid (97-99), 1.FSV Mainz 05 (1997 bis 01), Rot-Weiß Oberhausen (98-00), Tebe Berlin (98-00) und dem SSV Ulm (98 – 01) zahlreiche Klubs unter Vertrag. Von Februar 2008 an gehörte Umbro zu Nike, das den Ausrüster jedoch 2012 an die amerikanische Iconix Brand Group weiterreichte. Der Gruppe gehören zahlreiche, zumindest in den USA bekannten, Marken. Zu den wenigen auch international bekannten Unternehmen neben Umbro zählen u.a. Danskin, Starter, Ed Hardy und die Nordamerikarechte an der ebenfalls aus dem Fußball bekannten Marke Pony. Mit dem neuen Eigentümer begann man verlorengegangen Boden wieder gut zu machen und stieg nach und nach bei einigen größeren Klubs und Nationalmannschaften als Ausrüster ein. 2015 erfolgte die Rückkehr ins deutsche Fußballgeschäft mit dem 1.FC Nürnberg. Zur Saison 2018/19 wurden die Bundesligisten Schalke 04 und Werder Bremen von Umbro eingekleidet. Die Partnerschaften endeten aber beide jeweils vor Ende der eigentlichen Vertragslaufzeiten. Aktuell rüstet Umbro keinen deutschen Bundesligisten mehr aus.

Umbro feierte im Jahr 2024 sein 100 -jähriges Bestehen. Aus diesem Anlass erschien von Alex Ireland im September 2024 das Buch Double Diamond – 100 years of Umbro.

Es gab noch weitere Trikothersteller, die für die Ausstattung von Bundesliga-Klubs zuständig waren. Die Rekonstruktion der Details erweist sich allerdings als überaus schwierig. Die Trikotagenfabrik Wehrenpfennig & Brüggen aus Neumünster, die unter dem Namen Sporttrikot WeBe u.a. den Hamburger SV und Hannover 96 über den Sporthandel mit Trikots versorgte, gehört beispielsweise dazu. Das Unternehmen zog sich bereits 1975 aus der Textilproduktion zurück. Auch die englische Traditionsmarke Bukta wurde in Deutschland aktiv. So spielte der VfB Stuttgart zwischen 1973 und 1975 in Bukta-Trikots. Wie oft und wie lange und ob auch andere Bundesliga-Vereine von den Engländern mit Trikots ausgestattet wurden, ist nicht mehr nachvollziehbar. Das gleiche gilt für die Trikotmarke Trophae. Der Hamburger SV trug zwischen 1964 bis 1968 nachweislich Trikots der Österreicher. Doch auch hier ließ sich nicht mehr herausfinden, wie stark die Bindung zum Hersteller war. Ein Hersteller mit dem Kürzel H.B.W. produzierte, wie zahlreiche andere Trikotproduzenten, direkt oder indirekt Trikots für Borussia Mönchengladbach. Welcher Hersteller sich hinter dieser Abkürzung verbirgt, konnte trotz einiger Hinweise nicht herausgefunden werden. Angeblich soll es sich dabei um einen Textil-Produzenten aus West-Berlin gehandelt haben, der auch Ruderbekleidung und andere Trikotagen herstellte.

Diese Reportage über die Anfänge des Ausrüsterwesens in der Bundesliga entstammt meinem ersten Buch Bundesliga-Trikots von 1963 bis heute, das im Mai 2018 erschienen ist und das seit Januar 2021 ausverkauft ist. Als Steady-Unterstützer von trikotmagazin.de hast du in Kürze Zugriff auf alle im Buch Hintergrund- und Trikotgeschichten, Reportagen und Interviews.

- All

- Business

- Magazin

- Medien

- Museen & Ausstellungen

- Specials

- Trikots & Zubehör

- Back

- Auktionen & Shops

- Trikotrahmen

- Aufbewahrung & Pflege

- Back

- Trikot Inside

- Merchandising

- Sponsoring

- Ausrüster

- Back

- Blogs, Bücher & Zeitschriften

- Podcasts, Video & TV

- Back

- Fußball- und Vereinsmuseen

- Textilmuseen & Ausstellungen

- Back

- Mein Lieblingstrikot

- Trikotgeschichten

- Zeugwart

- Sammlerportrait

- Interview

Zwischen 1980 und 1990 spielten sämtliche Bundesligavereine in Trikots der beiden in Herzogenaurach beheimateten Sportartikelhersteller Adidas und Puma. Zudem gehörten mit Erima und Pony zwei weitere Marken zum Adidas-Imperium. In den Spielzeiten 1981/82 und 1984/85 spielten 15 von 18 Teams in Adidas. In der Saison 1989/90 erreichte Puma mit sieben ausrüsteten Klubs seinen Höchststand.